節水のためにもお風呂の残り湯で洗濯をしたいけど、

風呂水で洗濯をすると雑菌だらけで、

なんだか臭いも気になる…

ということはありませんか?

でも、

洗濯物が臭わない対策方法があれば、

洗濯に残り湯を使う気にもなれますよね。

というわけで今回は、

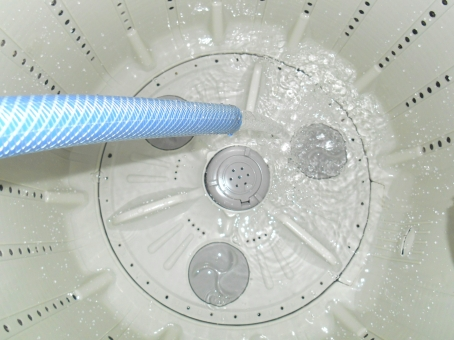

お風呂の残り湯を洗濯に使っても、

洗濯物が臭わないようにするための対策方法をご紹介します。

風呂水を洗濯に使うと何だか臭い!? その原因は?

お風呂の残り湯が臭うのは、

雑菌が繁殖しているからなんです。

残り湯を洗濯で使おうと思ったら、

なんだか臭いが気になった…

なんて経験がある人も多いのではないでしょうか。

我が家では最後にお風呂に入った人が、

出るときにお風呂掃除をするというルールにしているんですが、

たまに上の子供たちが最後になったときには、

翌朝までお風呂のお湯がそのままだった…

なんてこともあるんです。

その時は、

お湯の臭いがすごく気になります。

この臭いは、

お風呂のお湯に繁殖した雑菌が原因だったんですね。

そんなお湯を洗濯に使うとなると、

抵抗があるかもしれません。

しかしこの雑菌の繁殖を0にはできなくても、

抑えることが出来れば臭いも気になりませんし、

洗濯に使うのも抵抗なくなりますよね。

お風呂のお湯は、

雑菌が繁殖するのには適した温度であるうえに、

家族が多ければ多いほど、

入浴後のアカなどの汚れは増えてしまうため、

雑菌にとっては繁殖しやすい良い環境が整っていると言えます。

この雑菌が臭いの原因になるんです。

風呂水を洗濯に使いたい!残り湯でも臭わない方法とは

雑菌が臭いの原因になるなら、

その雑菌を抑えれば、

臭いも気にならなくなります。

風呂水を洗濯に使いたい場合は、

雑菌を抑えるための対策をしましょう。

残り湯でも臭わないように雑菌を抑える対策方法は

・身体を洗ってから入る

・タオルなどを浴槽のお湯につけない

・抗菌・除菌作用のあるものを活用する

(市販で売られている風呂水の清浄剤や重曹など)

これにプラスして、

洗濯用の洗剤を除菌・抗菌成分配合のものにするといいですね。

お風呂の残り湯を洗濯に使うメリットは、

節水だけではないんです。

洗剤の洗浄成分の汚れ分解酵素は、

高い温度の方がより働きが良くなりますし、

皮脂や泥などの汚れは高い温度の方が溶け出しやすくなるんです。

なので水で洗濯をするよりも、

お風呂の残り湯の方が温度が高いので汚れがよく落ちると言えます。

ただ洗濯に残り湯を使う場合には、

すすぎは水道水でして下さい。

残り湯を使うのは、

洗いだけにするようにしましょう。

またいくら節水になるからと言っても、

残り湯の濁りが酷い場合や、

残り湯の臭いがきついときには洗濯に使うのはやめましょう。

その時は、

水道水で洗濯する方がいいです。

まとめ

お風呂の残り湯を洗濯に使うのは節水にもなりますし、

水で洗うより汚れも落ちやすくなります。

こんなメリットがありながらも、

残り湯には雑菌が繁殖しやすいという大きなデメリットもあるため、

お風呂の残り湯を洗濯に使うのに抵抗があるという人も少なくありません。

しかし、残り湯に繁殖する雑菌を抑えることが出来れば、

臭いも気になりませんし、

洗濯に使うことにも抵抗がなくなりますよね。

市販の清浄剤や重曹を使って、

雑菌の繁殖を抑えることは可能なので、

雑菌を抑えるために身体を洗ってから入るなど、

お湯をキレイに使うことはもちろんですが、

清浄剤などの対策をして、

お風呂の残り湯を洗濯に使えるようにしましょう。

またお風呂の残り湯を使うのは洗いだけにして、

すすぎは水道水でするようにして下さい。

対策をした上でも、

残り湯の濁りが酷い時や臭いが気になる時は、

風呂水は使わずに水道水で洗濯をしてくださいね。